FIT(電気買取制度)満了。売電か? 自家消費か?

大阪でおすすめの蓄電池施工業者!

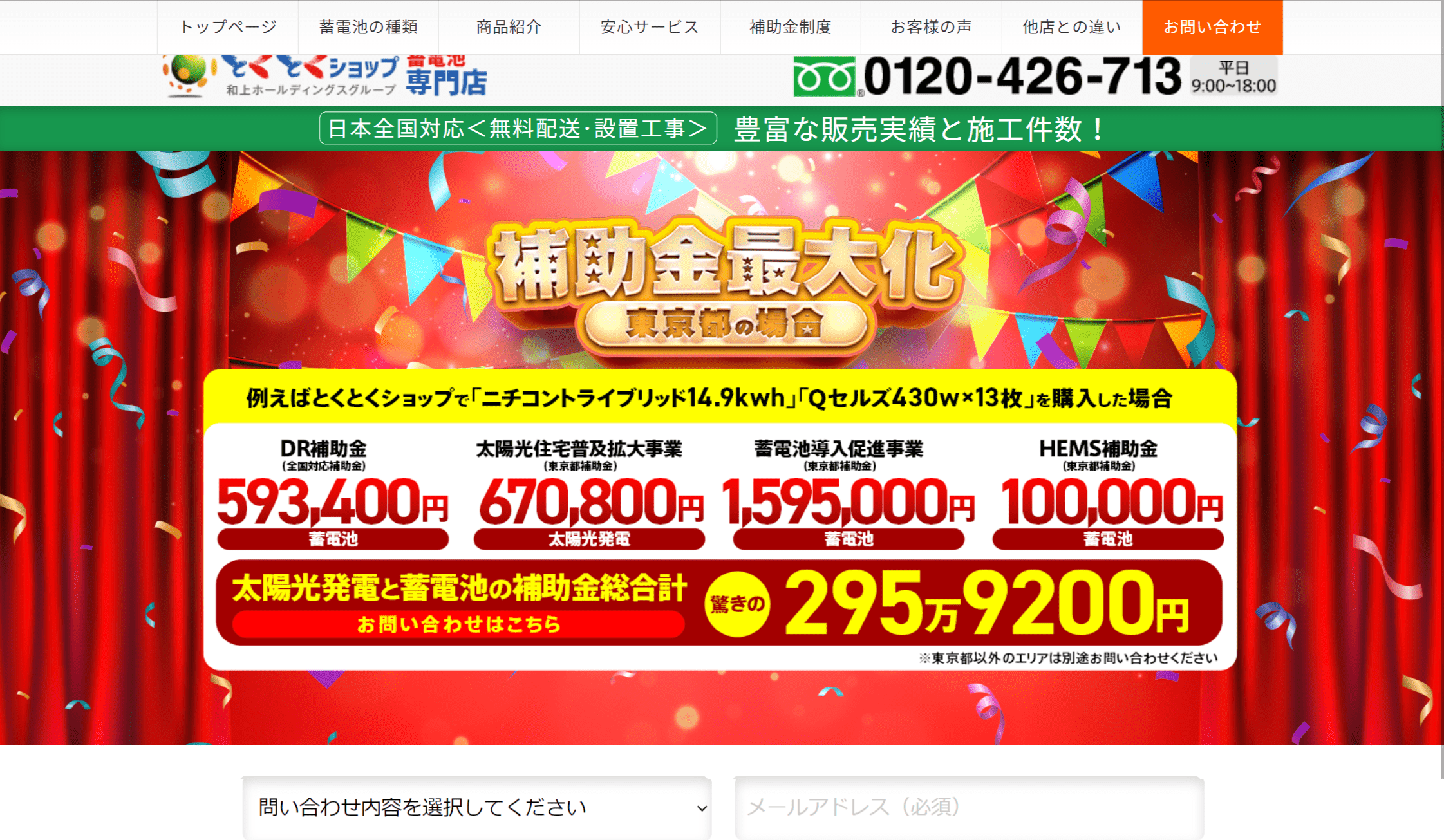

「相見積もり推奨」「最低価格保証」という値段に圧倒的な強みを持つ『 蓄電池専門店とくとくショップ 』 。 運営元で太陽光発電所を多数所持・メンテナンスしているため、施工品質の高さが評価されています。

再生化のエネルギー関連のプロフェッショナルとして100年企業をめざして組織をますます強化中です。 エネルギーマネジメントアドバイザーの資格を持ったプロが性能面でも価格面でも、ユーザーの自宅に最適な蓄電池を提案。

補助金に対する知見も豊富で、HP から補助金、助成金に関してもすぐに問い合わせることができます。 もちろんアフターフォローもきめ細かく、安心して蓄電池を購入・施工依頼できる業者です。

| 商品名 | オムロン6.3kWhマルチ蓄電プラットフォーム |

|---|---|

| メーカー | オムロン |

| 機能 | 6.3kWh(実効容量:5.7kWh) |

| 価格 | 1,370,000円(税込) ※工事費・安心サポート込 |

| 商品名 | オムロン 6.5kWhマルチ蓄電プラットフォーム |

|---|---|

| メーカー | オムロン |

| 機能 | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) |

| 価格 | 1,350,000円(税込) ※工事費・安心サポート込 |

蓄電池専門店とくとくショップ(株式会社 和上ホールディングス)の基本情報

| 価格 | オムロン9.8kWh蓄電池 商品代金・工事費・サポート料、すべてコミコミで142万9,000円(税込) |

| 取扱メーカー | オムロン、Looop、ニチコン、京セラ、スマートスターL、パナソニック、シャープなど |

| 実績 | 創業30年 施工実績1万5,000棟以上 |

| アフターフォロー | ■トリプル保証(製品の10年保証、工事の15年保証、災害の10年保証) ■2年に一度の無料定期点検(10年間) ■24時間コールセンター・夜間対応窓口 |

| 会社概要 | 会社名:株式会社 和上ホールディングス 本社住所:〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 1-13-22WeWork 御堂筋フロンティア 7F TEL:0120-054-405 営業時間:平日9:00〜18:00(土日祝休) |

| 対応エリア | 日本全国 |

蓄電池専門店とくとくショップ(株式会社 和上ホールディングス)の口コミ

太陽光を設置してくれたとくとくショップさんでもう一回お世話になりました。 僕の家は川が近いので少し基礎上げをして蓄電池を設置してもらいました。 設置して2年以上経ちますけど、すごく快適に使用しています。 太陽光もエコキュートも順調に動いているし、蓄電池も設置して電気の自給自足が出来ているので満足しています。 なによりも妻が電気代助かっていると言っているからなお満足です。このまま、太陽光の売電が終わっても順調に動いてくれることを期待しています。

引用元:https://tokutoku-battery.com/voice/voice09/

①.png)

『エコ発電本舗』は仕入れ力で業界最安値を継続中。インターネットを媒体として集客活動を行なっているため、店舗コストや訪問販売コストを徹底的に削減することができます。

長期保証で設置後も安心です。雨漏り、配線のたるみなどのクレームも0件を誇っています(2024年現在)。

東京海上の保険に加入しており、蓄電池などの設置により不具合が発生した場合は、すぐにサポートしてもらえるので安心です。

Point. お客さま満足度No.1の工事実績あり

エコ発電本舗(株式会社ゼロホーム)の基本情報

| 価格 | オムロン9.8kWh蓄電池 商品代金 302万円~ |

| 取扱メーカー | スマートスター、ニチコン、オムロン、シャープ、パナソニック、京セラ、など |

| 実績 | お客さま満足度No.1の工事実績。細部までこだわり抜いた施工を提供 |

| アフターフォロー | ■業界最長の15年施工保証 ■長期機器保証 ■自然災害補償 |

| 会社概要 | 会社名:株式会社ゼロホーム 本社住所:〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-12MKビル 5F TEL:0120-099-995(10:00~20:00) |

| 対応エリア | 東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、福岡、熊本、長崎、佐賀、大分、宮崎、鹿児島、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、愛知、岐阜、長野、山梨、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |

エコ発電本舗(株式会社ゼロホーム)の口コミ

何社か相談してみましたが、御社が提案されたプランが、自分の希望に一番近いシステムだったこと。また、価格に納得できたこと。

引用元:https://www.taiyoko-kakaku.jp/voice

蓄電池でスマートスターを買いました。安かったし提案や段取りが早かったです。 私の不手際で補助金がもれたんですが、一部を値引きしてくれました。おすすめできる販売業者ですね

引用元:https://www.e-kodate.com/

①.png)

『エコ突撃隊』は仲介業者を減らし、さらに大量仕入れを行うことでメーカー正規品を低価格で提供している業者です。

関西を中心に展開していますが、関東・大阪~九州まで拠点があり、きめ細かくスピーディーな対応が可能。長年にわたり、自社施工を行っています。

施工での不具合が原因で機器が破損、損傷した場合は完全保証。メーカー保証と併せてアフターサービスも充実しています。

Point. 各エリアに拠点がありスピーディーな対応可能

| 商品名 | トライブ蓄電システムESS-T3シリーズ LIB TOWER + |

|---|---|

| メーカー | 長府工産株式会社 |

| 機能 | ESS-T3MCK 7.4kWh ESS-T3XCK 14.9kWh |

| 価格 | 要問合せ |

エコ突撃隊(株式会社ステイ)の基本情報

| 価格 | オムロン9.8kWh蓄電池 商品代金・工事費・保証料、すべてコミコミで157万800円(税込) |

| 取扱メーカー | 田淵電機、パナソニック、ニチコン、スマートスターL、エネパワボL、シャープ、オムロン、京セラ、東芝など |

| 実績 | 創業20年。オール電化や住宅設備機器の販売・施工を手がけてきた |

| アフターフォロー | ■メーカー保証 ■工事保証(10年工事メンテナンス) |

| 会社概要 | 会社名:株式会社 ステイ 本社住所:〒535-0013 大阪府大阪市旭区森小路1-6-9 3F TEL:0120-272-545(10:00~19:00) |

| 対応エリア | 関西、関東、中部、北陸、東北、中国、四国、九州・沖縄 |

エコ突撃隊(株式会社ステイ)の口コミ

電力の買取期間終了が近づく中、色々な所から蓄電池に関する話があり 見積りをした所、御社が一番安く ネットの口コミ評判もよかったので 決めました。 工事の方も、逐一確認しながら進んでいたので安心して任せられました。 また、機会があれば利用したいと思います。

引用元:https://totsugekitai.com/

複数社に見積りをお願いした中で、一番安く請け負って頂きました。 工事も暑い中、しっかりやって頂けたと思います。 ありがとうございました。

引用元:https://totsugekitai.com/